合格ロケットの上手な活用法(スタンダードの手順)

合格ロケットを初めて利用する受験生から「何から始めればいいですか?」というお問い合わせを頂きますが,合格ロケットには決まったカリキュラムや使い方はありません.ご自身のスケジュールや使い方で進めていってください.1つ共通して言えるのは,細かい所で悩まず,まずは全体構成と要点を1巡で把握することで,その後の展開が断然有利になります.

一発で100%理解しようと進めて,途中で分からないことが出てくると,根本から理解しようとします.しかし調べてみると,次から次へ疑問が生まれ,遅々として進まず,挙句にやる気が失せてしまいがちです.最初から深追いは禁物です.しばらく調べても分からなかったら「分からなかった印」を付けて,次へ進むことです.後で考えれば他の知識から補完され,理解できることが多々あります.

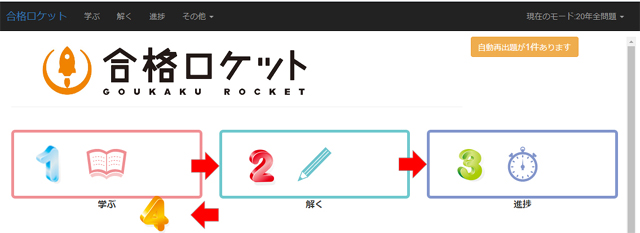

1.まずは「学ぶ」から,科目・項目を選んでください(どの科目から始めても構いません).「どんな知識が必要なのか」「出題者はどんな問い方をしてくるのか」「自分にとってどの程度の難易度なのか」,そういう視点で,問題文と解説を,読み進めていってください. 「一問一答形式」で開くと「理解度」タグが「緑」に色分けされます(=着手済).理解度を自動的に変えたくない(理解度は「解く」で変えたい)場合は,「一覧形式」で開くようにしてください.

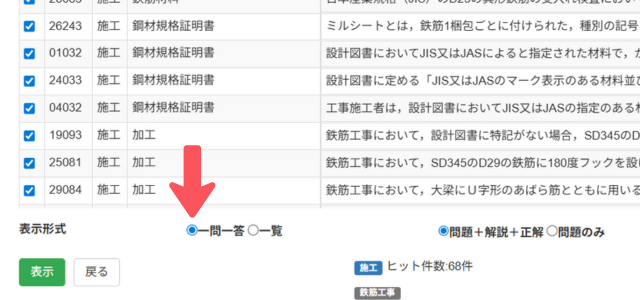

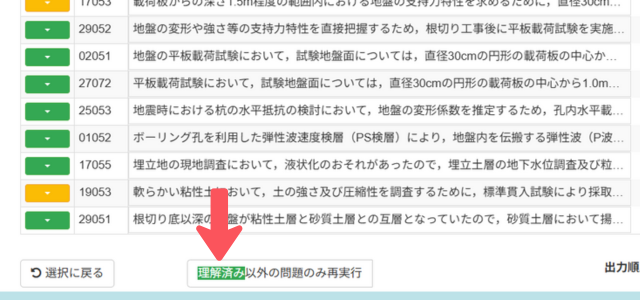

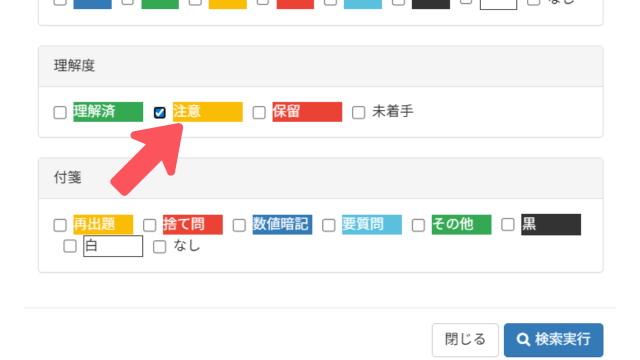

2.次に「解く」で同じ科目・項目を設定します.「当り・外れ」ではなく,問題文の状況のイメージ,フォーカスポイント(仕掛け所)を確認するのが主目的です(「解く」で「○か×か」をドンドン進めるやり方は,おススメしません).出力形式は「一問一答」,出力順序は「通常」で(先々は,ランダム設定も).初期設定では,間違えた時のみ解説が表示されますが,「設定」から正解した時も,解説を表示させることが出来ます.誤答した場合「理解度」タグが「黄色」に色分けされます.未着手の問題を正答すると「緑」になります(既に黄色のコードを正答しても緑色に変わりません).最後に「理解済以外の問題のみ再実行」も可能です.

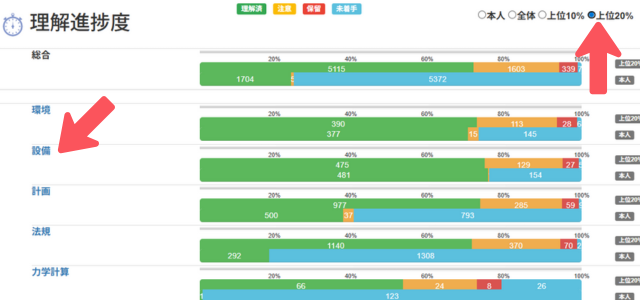

3.「進捗」で進捗状況を確認してみてください.記録を付けるのが苦手な方も,「一問一答形式」で自動的に記録される為,成果測定を習慣にする事で継続力がアップします.ここで「全体のボリューム」を意識して,今どれくらいの位置づけなのか,理解度はどの程度なのかを視覚的に確認しておきましょう.初期は「上位20%」と比較することをお勧めします.また「科目」をクリックすると「項目」の進捗が表示されます.

4.もう1度「学ぶ」で復習しましょう.このタイミングでは「一覧形式」で開くことで項目全体を意識でき,また「回数」にカウントされないためお勧めです.各問題コードの「理解度」タグを必要に応じて手動で修正します.バッチリ理解済みのものは「緑」,理解が怪しいものは「緑→黄色」,全く理解できず後回しにするものは「赤」・・・と設定し直すと良いでしょう.随時,更新していくので最初はザックリした判断で構いません.

慣れてくれば,「付箋」「マーカー」「自動再出題」等の機能を適切に使うタイミングが自ずと判断できるようになってきます(後から「検索」で引き出せます).この他にも[ ×問検索 ]や[ フォーカスモード ]といった高度な機能もありますが,全てを最初から完璧に使いこなす必要はありません.それらは2巡目以降でOKです.過去問のマスターは,「過去問をマネジメントする意識」がポイントになります.使いながら慣れる事を念頭に.

どうしても解決できない疑問や,進め方が分からなくなった場合は,「ログイン」メインメニュー「その他」ー「お問い合わせ」からメッセージを送ってください.